| ПОИСК, еженедельная газета научного

сообщества, No 17 (883) 28 апреля 2006 г. стр. 16-17 |

СКИФ союзного значения

| Десять лет назад в апреле Россия и Белоруссия подписали

договор о создании Союзного государства. Кто-то назвал это решение

"прорывом" в отношениях двух стран, кто-то был более сдержан в эмоциях. Как

бы то ни было, "новорожденный" оказался вполне жизнеспособным. Если о

человеке принято судить по его делам, то о государстве, наверное, можно

судить по тому, какие программы и как именно оно реализует. В активе

Союзного государства есть программы по формированию единой транспортной

системы, ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, совместных

мероприятий по противодействию терроризму. А в преддверии нынешнего юбилея

на заседании Совмина Союзного государства обсуждались и были утверждены

предложения по основным направлениям формирования единого

научно-технологического пространства. |

Надо сказать, что у юбиляра уже есть солидный задел в этой области. Речь идет

о программе "СКИФ" (ее полное название - "Разработка и освоение в серийном

производстве семейства моделей высокопроизводительных вычислительных систем с

параллельной архитектурой (суперкомпьютеров) и создание прикладных

программно-аппаратных комплексов на их основе"). Иметь в своем активе такую

высокотехнологичную программу, результаты которой не только востребованы

промышленностью, но получили признание и на международном уровне (вхождение

машин "СКИФ К-500" и "СКИФ К-1000" в список самых мощных суперкомпьютеров мира

Тор500), согласилось бы любое государство. Ведь сегодня обладание все большими

вычислительными мощностями для развитых стран имеет стратегическое значение,

сравнимое разве что со значением ракетно-ядерного потенциала.

Среди

ведущих промышленных держав идет постоянное соперничество: чьи компьютерные

технологии более совершенны. В большинстве западных государств существуют

национальные программы создания компьютеров сверхвысокой производительности.

Например, именно на решение этой проблемы направлена Стратегическая компьютерная

инициатива президента США, на реализацию которой Конгресс Штатов ежегодно

ассигнует сотни миллионов долларов. Успех этой национальной программы, по мнению

американских экспертов, позволит, в частности, решить весьма амбициозную

геостратегическую задачу: получить глобальный контроль над информационным

пространством в масштабах всей планеты.

Среди

ведущих промышленных держав идет постоянное соперничество: чьи компьютерные

технологии более совершенны. В большинстве западных государств существуют

национальные программы создания компьютеров сверхвысокой производительности.

Например, именно на решение этой проблемы направлена Стратегическая компьютерная

инициатива президента США, на реализацию которой Конгресс Штатов ежегодно

ассигнует сотни миллионов долларов. Успех этой национальной программы, по мнению

американских экспертов, позволит, в частности, решить весьма амбициозную

геостратегическую задачу: получить глобальный контроль над информационным

пространством в масштабах всей планеты.

Реализация программы "СКИФ" заняла пять лет: с 2000 по 2005 год. Ее

госзаказчиками выступили от Республики Беларусь Национальная академия наук РБ,

от Российской Федерации - Федеральное агентство по науке и инновациям. Головным

исполнителем программы "СКИФ" соответственно стали Объединенный институт проблем

информатики НАН Республики Беларусь (ОИПИ НАН Беларуси) и Институт программных

систем Российской академии наук (ИПС РАН). Всего же в программе приняли участие

около 20 учреждений и предприятий, примерно поровну - по десятку - от каждой

страны. Объем паритетного финансирования задуманного составил около 10 миллионов

долларов (с небольшим перевесом - примерно 1,5% - в сторону Белоруссии). Если

провести несложные арифметические действия: поделить эту сумму сначала на пять

лет, потом на 20 предприятий, получится не так и много. Тем не менее и за эти

небольшие деньги программу, объемы заданий которой впечатляли, будучи

прописанными еще только на бумаге, удалось выполнить успешно.

При создании программы "СКИФ" речь изначально шла не о "чисто академическом

исследовании", а о доведении дела до серийного производства, то есть помимо

прочего требовалось выполнить и конструкторские работы. А именно: написать в

соответствии со стандартами программную и конструкторскую документацию, пройти в

установленном порядке нормоконтроль, подготовить производство, выпустить опытные

образцы, провести предварительные и государственные испытания, выпустить

литерную документацию и т.п. Поскольку серийное производство означает учет

требований потенциального рынка, то кроме обеспечения высоких технических

показателей предстояло учесть еще и реальную покупательскую способность

отечественных предприятий и учреждений, побороться за приемлемые

значения соотношения "цена-производительность".

Целью программы являлся не одиночный уникальный образец, а создание семейства

моделей высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров),

совместимых по программному обеспечению, имеющих широкий выбор возмржных

конфигураций и спектра производительности: от единиц и десятков миллиардов

операций в секунду (1-10-100 GFlops) до триллионов операций в секунду (до 15

TFlops). Чтобы обеспечить широкое внедрение суперкомпьютеров семейства "СКИФ",

было недостаточно разработать только их самих и базовое ПО к ним. Предстояло

создать также прикладные системы и комплексы. Например, кардиологический

комплекс нового поколения, в котором медицинское оборудование (сенсоры) были

интегрированы с небольшим вычислительным кластером, реализующим обработку

первичной диагностической медицинской информации.

Цели

и задачи, заложенные в программе "СКИФ", были реализованы весьма успешно.

Представить, что столь большие и серьезные задумки получили техническое

воплощение за столь короткое время, как пять лет, и за столь небольшие (по

сравнению с мировыми аналогами) средства - сложно. Но, по словам директора

ИПС РАН Сергея АБРАМОВА, исполнителям "не стыдно ни за один потраченный рубль":

- Что помогало нам реализовать задуманное в таких жестких условиях? Очень

ревнивое отношение к делу серьезной команды профессионалов. Все работали на

пределе. Например, первый год программы (2000-й по календарю) начался только в

сентябре: тогда мы наконец-то получили хотя бы 1/6 от необходимой суммы. Собрали

коллектив на совещание. Спрашиваем: что будем делать? За такую сумму (и

оставшееся время) можно создать только бумажный отчет. Но с другой стороны, а

почему бы не показать заказчикам возможности научного коллектива? Был расписан

посуточный план-график работ. Выкладывались все, никто не мерился сделанным. В

результате 2000 год мы закончили уже с двумя работающими машинами: в Переславле

и Минске.

Цели

и задачи, заложенные в программе "СКИФ", были реализованы весьма успешно.

Представить, что столь большие и серьезные задумки получили техническое

воплощение за столь короткое время, как пять лет, и за столь небольшие (по

сравнению с мировыми аналогами) средства - сложно. Но, по словам директора

ИПС РАН Сергея АБРАМОВА, исполнителям "не стыдно ни за один потраченный рубль":

- Что помогало нам реализовать задуманное в таких жестких условиях? Очень

ревнивое отношение к делу серьезной команды профессионалов. Все работали на

пределе. Например, первый год программы (2000-й по календарю) начался только в

сентябре: тогда мы наконец-то получили хотя бы 1/6 от необходимой суммы. Собрали

коллектив на совещание. Спрашиваем: что будем делать? За такую сумму (и

оставшееся время) можно создать только бумажный отчет. Но с другой стороны, а

почему бы не показать заказчикам возможности научного коллектива? Был расписан

посуточный план-график работ. Выкладывались все, никто не мерился сделанным. В

результате 2000 год мы закончили уже с двумя работающими машинами: в Переславле

и Минске.

В таком же супернапряженном ритме прошли и все последующие годы программы:

задержки финансирования, авралы, чтобы успеть собрать и отладить установки к

означенному в документах сроку. Надо сказать, свою положительную роль во всем

этом сыграло и наше желание померяться силами с мировыми лидерами,

представленными в знаменитом рейтинге суперкомпьютеров Top500. Кстаи, за всю

историю отечественной вычислительной техники только три машины - и среди них

два "СКИФа" - входили в Top500 с пометкой "собственная разработка" ("self

made").

- Суперкомпьютер МВС-1000М вошел в первую сотню машин Top500 в июне 2002

года, заняв 64-е место. Над его созданием трудились НИИ "Квант", МСЦ, ИПМ

им. М.В. Келдыша РАН. До сих порэто самое яркое достижение отечественной

суперкомпьютерной отрасли: фактически "из ниоткуда" Россия сразу ворвалась в

первую сотню лидеров мирового рейтинга. По июнь 2004 года машина МВС-1000М без

технических изменений достойно держалась в Top500: четыре редакции рейтинга,

при этом три выпуска - в первой сотне!

- Суперкомпьютер "СКИФ К-500", созданный в рамках Суперкомпьютерной

программы "СКИФ" Союзного государства (Россия-Беларусь), занял в ноябре 2003

года 407-е место в Top500.

- Суперкомпьютер "СКИФ К-1000", также созданный в рамках Суперкомпьютерной

программы Союзного государства, в ноябрьском списке Top500 за 2004 год

оказался на 98-м месте, сместившись потом в первую половину списка (174-е

место) в рейтинге Top500 (июнь 2005), а позже на 331-е место в рейтинге Top500

(ноябрь 2005).

- Все технические подробности по программе "СКИФ" - производительность машин,

архитектурные особенности, история создания и даже цены - представлены на сайте

http://skif.pereslavl.ru/ - продолжает Сергей Абрамов.

Часто,

обсуждая проблемы отечественной суперкомпьютерной отрасли, многие сетуют на ее

отставание и слабость. Среди главных причин этого называют недостаточное на деле

внимание государства к проблемам отрасли. Кстати, еще в 1983-1986 годах на

территории СССР шла реализация более десятка программ, финансируемых

государством и направленных на разработку и создание оригинальной вычислительной

техники: ереванский матричный спецпроцессор ЕС2700; киевский макроконвейер

ЕС270; ленинградский мультипроцессор с динамической архитектурой ЕС2704;

таганрогский мультипроцессор ЕС2706; семейство мультипроцессоров ПС (ИПУ АН

СССР); "Электроника СС-БИС"; семейство машин "Эльбрус-1" и "Эль-брус-2"; а также

разработки НИИ "Квант" и другие. Многие из этих проектов были завершены, и

реальные изделия, созданные на их основе, не один год эффективно функционировали

в разных областях отечественной экономики.

Часто,

обсуждая проблемы отечественной суперкомпьютерной отрасли, многие сетуют на ее

отставание и слабость. Среди главных причин этого называют недостаточное на деле

внимание государства к проблемам отрасли. Кстати, еще в 1983-1986 годах на

территории СССР шла реализация более десятка программ, финансируемых

государством и направленных на разработку и создание оригинальной вычислительной

техники: ереванский матричный спецпроцессор ЕС2700; киевский макроконвейер

ЕС270; ленинградский мультипроцессор с динамической архитектурой ЕС2704;

таганрогский мультипроцессор ЕС2706; семейство мультипроцессоров ПС (ИПУ АН

СССР); "Электроника СС-БИС"; семейство машин "Эльбрус-1" и "Эль-брус-2"; а также

разработки НИИ "Квант" и другие. Многие из этих проектов были завершены, и

реальные изделия, созданные на их основе, не один год эффективно функционировали

в разных областях отечественной экономики.

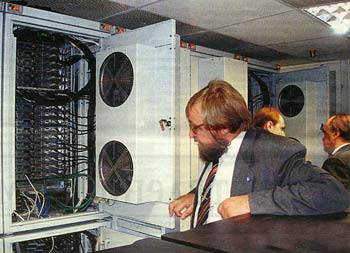

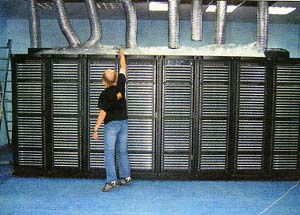

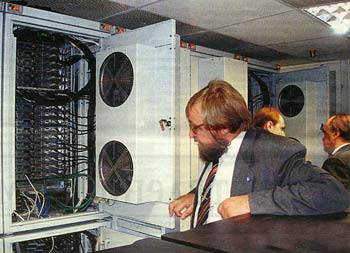

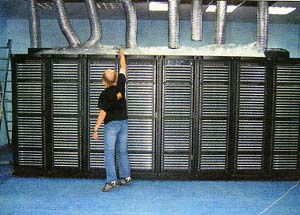

На сегодняшний день сама популярная архитектура суперкомпьютеров (72% в

списке Top500) - это кластеры Конструктивно такие системы выглядят внушительно:

расположенные на больших площадях от двух до десяти огромны: шкафов, в которые

компактно упакованы все вычислительны узлы. А первая десятка машин Top500 - это

вообще огромное помещение, заставленное сотней шкафов. Иногда для таких

супермашин даже строят специальные здания, как, например, для известного

японского суперкомпьютера Earth Simulator

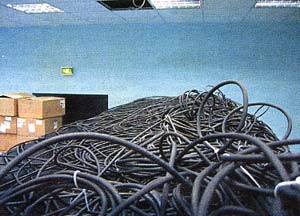

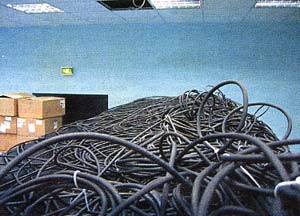

Самый мощный суперкомпьютер отечественной разработки (с пометкой "self made"

в Top500) "СКИФ К-1000" на сегодня занимает площадь все го в пять квадратных

метров 8 шкафов двухметровой высоты, в которых изрядно потрудившимся сборщикам

удалось без единой ошибки уложить в специальные короба 900 компьютерных кабелей

общей длиной почти в 2,5 километра, подключив 1800 разъемов. Эти коммуникации

соединяют все части компьютера в единый организм. Установка потребляет

89 киловатт и имеет мощную систему воздушного охлаждения, которая прогоняет

через шкафы 16 тысяч кубометров воздуха в час.

На

примере программы "СКИФ" можно говорить о многих современных проблемах

отечественной суперкомпьютерной отраслй. В частности, о том, что столь расхожий

нынче термин "отечественное не предлагать" на практике не выдерживает серьезных

аргументов. В тендерном конкурсе в рамках программы "СКИФ" участвовали такие

именитые зарубежные компании, как IBM, HP, Siemens-Fujitsu. Параметры отбора

были весьма жесткими: цена, производительность, длительность и условия

возможного гарантийного обслуживания, сколько лет на рынке, работает компания,

каков ее опыт в предыдущих успешных проектах и др. Так вот, с отрывом в 30% по

сумме баллов тендер выиграла отечественная компания "Т-Платформы". Отличный

пример непредвзятого сравнения импортного и отечественного. В итоге

исполнителями проекта по созданию "СКИФ К-1000" стали компания "Т-Платформы"

(Москва), ИПС РАН (Переславль-Залесский), ОИПИ НАН Беларуси, НИИ ЭВМ (Минск).

На

примере программы "СКИФ" можно говорить о многих современных проблемах

отечественной суперкомпьютерной отраслй. В частности, о том, что столь расхожий

нынче термин "отечественное не предлагать" на практике не выдерживает серьезных

аргументов. В тендерном конкурсе в рамках программы "СКИФ" участвовали такие

именитые зарубежные компании, как IBM, HP, Siemens-Fujitsu. Параметры отбора

были весьма жесткими: цена, производительность, длительность и условия

возможного гарантийного обслуживания, сколько лет на рынке, работает компания,

каков ее опыт в предыдущих успешных проектах и др. Так вот, с отрывом в 30% по

сумме баллов тендер выиграла отечественная компания "Т-Платформы". Отличный

пример непредвзятого сравнения импортного и отечественного. В итоге

исполнителями проекта по созданию "СКИФ К-1000" стали компания "Т-Платформы"

(Москва), ИПС РАН (Переславль-Залесский), ОИПИ НАН Беларуси, НИИ ЭВМ (Минск).

Я практик, поэтому могу с уверенностью сказать: нет ничего такого, что может

предложить зарубежный поставщик и не может наш. Конечно речь идет не о первой

попавшейся ИТ-компании, а о той, что, как "Т-Платформы" (в сотрудничестве с

академическими партнерами), уже серьезно зарекомендовала себя на рынке.

Весь проект по строительству "СКИФ К-1000" (машина создавалась за белорусскую

часть союзного бюджета, потому этот суперкомпьютер расположен в Минске) обошелся

в 1,8 млн долларов, что в полтора-два раза меньше, чем западные установки такой

же мощности и конфигурации. Почему столь ощутимая разница в деньгах? За рубежом

оплата труда специалистов стоит дороже. А с точки зрения надежности машины, ее

обслуживания - никакой серьезной разницы нет. Именно поэтому, когда есть

возможность выбора партнера-поставщика, я бы больше доверял отечественным

компаниям. Опять же отсутствие языкового барьера, одинаковая психология, более

"короткая длина подлета", если потребуется обслуживание.

Если сравнить отечественные суперкомпьютерные разработки по

производительности, стоимости - последнее очень важно для России, ведь

потенциальные потребители такой техники имеют весьма ограниченную покупательскую

способность, - можно сказать, что мы превосходим зарубежные аналоги по

соотношению "цена - производительность" в 1,5-2-10 раз. Причем без потерь

качества как в программном обеспечении, так и в аппаратной части, сервисе,

гарантийном обслуживании. Повторю, наши, отечественные модели при преимуществе в

цене стоят на достойном мировом уровне.

Говоря о суперкомпьютерах, чacто все сводят к "железу", что неверно. В

программе "СКИФ" немало усилий, времени и денег было израсходовано на создание

ПО для суперкомпьютеров этого семейства. Сравнивая зарубежные аналоги машин с

отечественными, надо отметить, что и с ПО у нас все достаточно достойно.

Например, часть наших программных разработок заинтересовала фирму Microsoft,

которая сегодня активно борется за место на рынке производителей программных

средств для кластеров.

Все

наши разработки - и программные, и аппаратные, - выдерживают принятые в этой

отрасли стандарты и параметры совместимости. Поэтому на суперкомпьютерах "СКИФ"

без затрат времени и сил по переносу и адаптации могут быть запущены различные

зарубежные коммерческие системы для суперкомпьютерных расчетов. Таких систем в

мире очень много, их также называют "суперкомпьютерными системами инженерных

расчетов". Они общепризнанны, и часто заказчики требуют, чтобы те или иные

параметры заказанного изделия были рассчитаны именно на той или иной системе

инженерных расчетов. Поэтому особенно важно, что суперкомпьютеры "СКИФ"

поддерживают совместимость с этими системами.

Все

наши разработки - и программные, и аппаратные, - выдерживают принятые в этой

отрасли стандарты и параметры совместимости. Поэтому на суперкомпьютерах "СКИФ"

без затрат времени и сил по переносу и адаптации могут быть запущены различные

зарубежные коммерческие системы для суперкомпьютерных расчетов. Таких систем в

мире очень много, их также называют "суперкомпьютерными системами инженерных

расчетов". Они общепризнанны, и часто заказчики требуют, чтобы те или иные

параметры заказанного изделия были рассчитаны именно на той или иной системе

инженерных расчетов. Поэтому особенно важно, что суперкомпьютеры "СКИФ"

поддерживают совместимость с этими системами.

А вообще-то нужны ли России суперкомпьютеры, подобные "СКИФ К-1000"? Для

промышленности, для коммерческих, банковских структур, для государственного

управления и для ведомств, связанных с безопасностью и обороноспособностью

страны? Сегодня конкурентоспособная продукция ни в одной отрасли промышленности

не может быть создана без использования высокопроизводительных вычислений.

Суперкомпьютеры объективно нужны всем отраслям экономики: обрабатывающей,

добывающей, сельской, легкой, химической, машиностроению, медицине. Они

необходимы для эффективной работы банковских и финансовых структур,

госуправления, для служб МЧС (предсказание чрезвычайных ситуаций и моделей их

развития, расчета их последствий). Возможности систем, созданных в рамках

программы "СКИФ", весьма востребованы. Например, система обнаружения (по

космическим снимкам) лесных пожаров и прогноза движения и выпадения продуктов

горения (даже когда горит обычный лес - это беда, а выпадение сажи от пожаров

"чернобыльских" лесов требует особого внимания). Что касается легкой

промышленности, есть примеры, когда по заказу западных фирм на наших машинах

велись высокопроизводительные расчеты параметров спортивной обуви и даже нижнего

белья. И это не говоря о таких безусловных вещах, как высокопроизводительные

расчеты для авиации, космической, автомобильной промышленности, геологоразведки

и т.д.

Вывод: хотим быть конкурентоспособными на мировом рынке, значит, объективно

обязаны использовать суперкомпьютеры. Если этого не произойдет, то у нас не

будет шансов после вступления в ВТО, куда мы так стремимся.

Так что ответ на вопрос: "Нужны ли нам суперкомпьютеры?", в целом

положителен. Кроме того, у нас есть возможности, мощности, промышленная

документация, есть грамотный, обученный персонал для эксплуатации таких машин.

Мы готовы серийно выпускать суперкомпьютеры. В этом месте (в полном соответствии

с планами) и завершена программа "СКИФ", в этой "позиции низкого старта" и

находится сейчас группа разработчиков семейства "СКИФ"... Есть ли заказы на

суперкомпьютеры? Да, но до обидного мало.

Вопросы развития суперкомпьютерной отрасли и спроса на высокопроизводительные

вычисления упираются только в одно - в политическую волю. Если, к примеру, мы

решаем провозгласить Россию туристической страной, мол, у нас замечательная

природа, исторические памятники и т.п., мы рады гостям. Значит, мы должны

развивать туризм, его инфраструктуру, может быть, этого и окажется достаточно,

чтобы всем нам жить припеваючи. Почему бы и нет? Нормальный выбор! И, наверное,

до поры до времени нам будут не нужны суперкомпьютеры.

Если мы говорим, что Россия - это сырьевая страна, будем жить лишь на доходы

от нефте- и газодобычи. Тогда надо развить только эти отрасли и организовать

справедливое распределение прибыли от них среди всего населения государства. И

это тоже нормальный путь развития страны. Но в таком случае нам уже обязательно

потребуются и суперкомпьютеры!

Если же мы считаем, что Россия должна прирастать высокими технологиями, если

утверждаем, что "строим экономику, основанную на знаниях", что должны выйти на

рынок ВТО - значит, путь у нас один: серийное производство и широкое внедрение

суперкомпьютеров. Выбора нет: либо не надо так говорить (не надо никого

обманывать), либо же надо делать выводы из своих слов и адекватно готовиться к

развитию и использованию высоких технологий, к вступлению в ВТО, к экономике,

основанной на знаниях. Программа "СКИФ" финансировалась из бюджета Союзного

государства. Если в США на данную проблематику (суперкомпьютеры и GRID) тратят

два млрд. долларов в год, то в программе "СКИФ" бюджет был в тысячу раз

меньше (а в части России - в две тысячи раз меньше).

Программа "СКИФ" завершена, развитие работ не ведется. Из-за нерасторопности

бюрократических согласований новой программе "СКИФ-ГРИД" обеспечено несколько

лет простоя, существует реальная угроза развала сформированной команды

высококлассных разработчиков, утраты уникального корпоративного опыта. Поскольку

суперкомпьютерная отрасль развивается очень быстро, решения в ней (и по

организационным мероприятиям, и по адекватной финансовой поддержке, и по научной

структуре проекта, и по вовлечению промышленных компаний в работу) требуется

принимать быстро, без бюрократической волокиты. Год простоя, и половины твоего

научного задела уже нет, два года простоя - осталась четверть, три - одна

восьмая.

Выступая в прошлом году на заседании Президиума РАН, министр информационных

технологий и связи РФ Леонид Рейман произнес, что "за развитие ИКТ-рынка в

России несет ответственность правительство". Прекрасное утверждение. А есть ли

механизм, позволяющий спрашивать с правительства за все недоработки в этом

случае?

Нина ШАТАЛОВА

Фото Медэи ХИМШИАШВИЛИ

Среди

ведущих промышленных держав идет постоянное соперничество: чьи компьютерные

технологии более совершенны. В большинстве западных государств существуют

национальные программы создания компьютеров сверхвысокой производительности.

Например, именно на решение этой проблемы направлена Стратегическая компьютерная

инициатива президента США, на реализацию которой Конгресс Штатов ежегодно

ассигнует сотни миллионов долларов. Успех этой национальной программы, по мнению

американских экспертов, позволит, в частности, решить весьма амбициозную

геостратегическую задачу: получить глобальный контроль над информационным

пространством в масштабах всей планеты.

Среди

ведущих промышленных держав идет постоянное соперничество: чьи компьютерные

технологии более совершенны. В большинстве западных государств существуют

национальные программы создания компьютеров сверхвысокой производительности.

Например, именно на решение этой проблемы направлена Стратегическая компьютерная

инициатива президента США, на реализацию которой Конгресс Штатов ежегодно

ассигнует сотни миллионов долларов. Успех этой национальной программы, по мнению

американских экспертов, позволит, в частности, решить весьма амбициозную

геостратегическую задачу: получить глобальный контроль над информационным

пространством в масштабах всей планеты. Цели

и задачи, заложенные в программе "СКИФ", были реализованы весьма успешно.

Представить, что столь большие и серьезные задумки получили техническое

воплощение за столь короткое время, как пять лет, и за столь небольшие (по

сравнению с мировыми аналогами) средства - сложно. Но, по словам директора

ИПС РАН Сергея АБРАМОВА, исполнителям "не стыдно ни за один потраченный рубль":

- Что помогало нам реализовать задуманное в таких жестких условиях? Очень

ревнивое отношение к делу серьезной команды профессионалов. Все работали на

пределе. Например, первый год программы (2000-й по календарю) начался только в

сентябре: тогда мы наконец-то получили хотя бы 1/6 от необходимой суммы. Собрали

коллектив на совещание. Спрашиваем: что будем делать? За такую сумму (и

оставшееся время) можно создать только бумажный отчет. Но с другой стороны, а

почему бы не показать заказчикам возможности научного коллектива? Был расписан

посуточный план-график работ. Выкладывались все, никто не мерился сделанным. В

результате 2000 год мы закончили уже с двумя работающими машинами: в Переславле

и Минске.

Цели

и задачи, заложенные в программе "СКИФ", были реализованы весьма успешно.

Представить, что столь большие и серьезные задумки получили техническое

воплощение за столь короткое время, как пять лет, и за столь небольшие (по

сравнению с мировыми аналогами) средства - сложно. Но, по словам директора

ИПС РАН Сергея АБРАМОВА, исполнителям "не стыдно ни за один потраченный рубль":

- Что помогало нам реализовать задуманное в таких жестких условиях? Очень

ревнивое отношение к делу серьезной команды профессионалов. Все работали на

пределе. Например, первый год программы (2000-й по календарю) начался только в

сентябре: тогда мы наконец-то получили хотя бы 1/6 от необходимой суммы. Собрали

коллектив на совещание. Спрашиваем: что будем делать? За такую сумму (и

оставшееся время) можно создать только бумажный отчет. Но с другой стороны, а

почему бы не показать заказчикам возможности научного коллектива? Был расписан

посуточный план-график работ. Выкладывались все, никто не мерился сделанным. В

результате 2000 год мы закончили уже с двумя работающими машинами: в Переславле

и Минске. Часто,

обсуждая проблемы отечественной суперкомпьютерной отрасли, многие сетуют на ее

отставание и слабость. Среди главных причин этого называют недостаточное на деле

внимание государства к проблемам отрасли. Кстати, еще в 1983-1986 годах на

территории СССР шла реализация более десятка программ, финансируемых

государством и направленных на разработку и создание оригинальной вычислительной

техники: ереванский матричный спецпроцессор ЕС2700; киевский макроконвейер

ЕС270; ленинградский мультипроцессор с динамической архитектурой ЕС2704;

таганрогский мультипроцессор ЕС2706; семейство мультипроцессоров ПС (ИПУ АН

СССР); "Электроника СС-БИС"; семейство машин "Эльбрус-1" и "Эль-брус-2"; а также

разработки НИИ "Квант" и другие. Многие из этих проектов были завершены, и

реальные изделия, созданные на их основе, не один год эффективно функционировали

в разных областях отечественной экономики.

Часто,

обсуждая проблемы отечественной суперкомпьютерной отрасли, многие сетуют на ее

отставание и слабость. Среди главных причин этого называют недостаточное на деле

внимание государства к проблемам отрасли. Кстати, еще в 1983-1986 годах на

территории СССР шла реализация более десятка программ, финансируемых

государством и направленных на разработку и создание оригинальной вычислительной

техники: ереванский матричный спецпроцессор ЕС2700; киевский макроконвейер

ЕС270; ленинградский мультипроцессор с динамической архитектурой ЕС2704;

таганрогский мультипроцессор ЕС2706; семейство мультипроцессоров ПС (ИПУ АН

СССР); "Электроника СС-БИС"; семейство машин "Эльбрус-1" и "Эль-брус-2"; а также

разработки НИИ "Квант" и другие. Многие из этих проектов были завершены, и

реальные изделия, созданные на их основе, не один год эффективно функционировали

в разных областях отечественной экономики. На

примере программы "СКИФ" можно говорить о многих современных проблемах

отечественной суперкомпьютерной отраслй. В частности, о том, что столь расхожий

нынче термин "отечественное не предлагать" на практике не выдерживает серьезных

аргументов. В тендерном конкурсе в рамках программы "СКИФ" участвовали такие

именитые зарубежные компании, как IBM, HP, Siemens-Fujitsu. Параметры отбора

были весьма жесткими: цена, производительность, длительность и условия

возможного гарантийного обслуживания, сколько лет на рынке, работает компания,

каков ее опыт в предыдущих успешных проектах и др. Так вот, с отрывом в 30% по

сумме баллов тендер выиграла отечественная компания "Т-Платформы". Отличный

пример непредвзятого сравнения импортного и отечественного. В итоге

исполнителями проекта по созданию "СКИФ К-1000" стали компания "Т-Платформы"

(Москва), ИПС РАН (Переславль-Залесский), ОИПИ НАН Беларуси, НИИ ЭВМ (Минск).

На

примере программы "СКИФ" можно говорить о многих современных проблемах

отечественной суперкомпьютерной отраслй. В частности, о том, что столь расхожий

нынче термин "отечественное не предлагать" на практике не выдерживает серьезных

аргументов. В тендерном конкурсе в рамках программы "СКИФ" участвовали такие

именитые зарубежные компании, как IBM, HP, Siemens-Fujitsu. Параметры отбора

были весьма жесткими: цена, производительность, длительность и условия

возможного гарантийного обслуживания, сколько лет на рынке, работает компания,

каков ее опыт в предыдущих успешных проектах и др. Так вот, с отрывом в 30% по

сумме баллов тендер выиграла отечественная компания "Т-Платформы". Отличный

пример непредвзятого сравнения импортного и отечественного. В итоге

исполнителями проекта по созданию "СКИФ К-1000" стали компания "Т-Платформы"

(Москва), ИПС РАН (Переславль-Залесский), ОИПИ НАН Беларуси, НИИ ЭВМ (Минск). Все

наши разработки - и программные, и аппаратные, - выдерживают принятые в этой

отрасли стандарты и параметры совместимости. Поэтому на суперкомпьютерах "СКИФ"

без затрат времени и сил по переносу и адаптации могут быть запущены различные

зарубежные коммерческие системы для суперкомпьютерных расчетов. Таких систем в

мире очень много, их также называют "суперкомпьютерными системами инженерных

расчетов". Они общепризнанны, и часто заказчики требуют, чтобы те или иные

параметры заказанного изделия были рассчитаны именно на той или иной системе

инженерных расчетов. Поэтому особенно важно, что суперкомпьютеры "СКИФ"

поддерживают совместимость с этими системами.

Все

наши разработки - и программные, и аппаратные, - выдерживают принятые в этой

отрасли стандарты и параметры совместимости. Поэтому на суперкомпьютерах "СКИФ"

без затрат времени и сил по переносу и адаптации могут быть запущены различные

зарубежные коммерческие системы для суперкомпьютерных расчетов. Таких систем в

мире очень много, их также называют "суперкомпьютерными системами инженерных

расчетов". Они общепризнанны, и часто заказчики требуют, чтобы те или иные

параметры заказанного изделия были рассчитаны именно на той или иной системе

инженерных расчетов. Поэтому особенно важно, что суперкомпьютеры "СКИФ"

поддерживают совместимость с этими системами.